2014年,碳交易在中国真正从概念落到实地,各试点用实践验证了它的可行性,并诠释了“排碳是有成本的,减排是可以创收益的”。

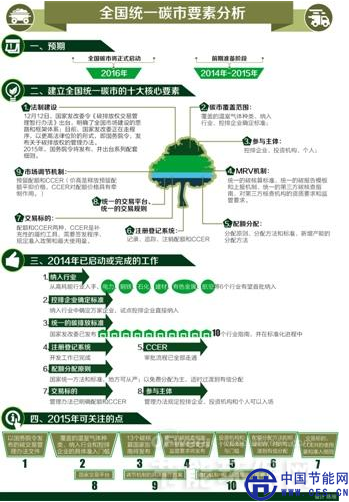

2014年最后一个月,《碳排放权交易管理暂行办法》出台,为全国统一碳市的建设指明了方向,同时,这份发改委令也让我们对2015年寄予了更多的期待。

2015年,试点继续发展和完善,全国碳市酝酿起航,如何寻找最大公约数,何时以何种方式并入同一轨道,驶向2016年统一的全国碳市。

清华大学核研院研究员段茂盛、中创碳投总经理唐人虎、中央财经大学气候与能源金融研究中心主任、教授王遥,三位专家接受采访,对2014年年的中国碳市场进行了解读与盘点,并对2015年中国碳市场尤其是统一碳市场进行了展望。

2014年试点市场研判

问:2014年的碳市场,您个人最关注内容是什么?

段茂盛:我觉得有三块内容值得关注。第一是2014年完成了剩余试点也就是湖北和重庆的市场启动,标志着全部7个试点都开始正式运行。

第二是已经启动的五个试点经历了今年首轮遵约,他们的遵约情况也很值得关注。遵约情况是对试点规则是否合理、体系设置是否科学、系统运行是否流畅、配套工作是否完整以及指标分配情况的全面检验,也使得试点市场经历了一遍完整的流程。最终各试点遵约率基本都在97%以上,还有100%完成的,应该说结果是比较理想的。

第三是全国市场建设工作的推进,碳交易管理暂行办法的出台,明确了后续工作的大方向。

王遥:我比较关注制度建设和价格的有效性。第一,碳市场是人为制造出来的市场,政策性浓重,制度设计是否完善对于市场的健康发展具有决定性作用。第二,推动碳交易是为了形成合理的碳价,交易活跃、流动性充分的规模市场可提供明确的价格信号,为减排成本和低碳投资收益提供参考依据。

唐人虎:过去一年中,我个人比较关注的是风险问题,是否会有碳市的“黑天鹅”出现。比如,碳市启动,企业是否能够接受这样一种减排的约束;价格方面也是一样,如果高了,会不会造成企业高成本履约或无法履约等等,这个风险可能来自碳市中任何一个环节。

问:如何看待试点市场目前的交易情况?

段茂盛:试点市场运行时间毕竟不是很长,市场意识还在培养阶段。

我觉得在现阶段,不用特别关注交易量,对于试点来说最重要的是先要运转起来。另外从试点分配来说,刚开始启动也都不是特别紧,目前市场上也只有现货,对交易量都会有一定影响。

但一个比较好的地方是试点价格稳定,而且相对比较高,跟欧洲市场比也不算低。

王遥:目前各试点市场都在积极采取措施来活跃市场,但试点市场的交易规模小,活跃度较低,交易量集中,各地配额价格差别较大且尚未形成有效的合理碳价。

我认为对于区域碳市场的交易活跃度(即流动性)以及交易规模预期不要过高。区域碳交易市场在交易活跃性上存在先天不足,这本质上是由政策制度的设计、控排企业的风险厌恶特征、行业覆盖范围和交易主体数量所决定的,而且当前只有现货市场,交易产品和交易主体的缺乏,必然影响市场流动性。受区域市场所限,以及配额主要以履约为目标,碳市场交易规模也将十分有限,而且交易会过度集中在履约前。目前,各地配额价格在24-53元区间,价格的差异与各地经济增长、能源结构、产业结构、发展阶段背景下的不同减排成本没有必然联系。

唐人虎:一个市场的健康,价格是一个因素,最重要的还是流动性,交易量大了,才会成为资产。湖北碳市在提高流动性方面,想了很多措施,比如督促交易、引入活跃的投资商、不增加交易成本等。

问:觉得2014年试点市场有哪些值得关注的创新?

段茂盛:创新方面非常重要的就是分配方式。我们碰到了很多国外没有的问题,比如国内对电力行业的管制,我们针对中国自身的情况做了很多创造性的工作。

第二是各个试点总量设置。和欧洲碳市场不同,我们并不是通过一个法律来明确总量,对于试点市场而言,他们拿到的是国家制定的给地方的强度目标,如何把强度目标转化成最后的碳市场总量目标,也是中国碳市场一个很大的创新。

第三是第三方的审定工作,国外是企业自己出钱,我们各试点是政府出钱来请。

最后是遵约机制的保障,试点作为地方毕竟会受到一些限制,比如法律层级的问题,但试点都进行了一些创新,比如北京设立执法队伍,上海纳入信用体系等等,起到了很好的促进作用。

王遥:我比较关注广东的拍卖制度及其低碳产业基金的设计,湖北的碳金融创新,以及北京的区域碳市场发展路径。

唐人虎:每个试点都在结合自身特点的过程中,留有亮点。比如北京和深圳试点将服务业纳入碳市场,这在国际上是没有的,国际上都是控制直接排放,服务业大多是能源的间接排放。

全国碳市场该如何建立?

问:对于全国市场的建立工作有哪些预期?

段茂盛: 这次的碳交易管理暂行办法出台,我们能看到一个比较清晰的自上而下的全国市场模式。但必须注意的是,全国市场和试点市场并不是一个对立关系,试点市场给全国市场提供了大量经验,全国的管理办法也能看到很多试点的思路,一些规则也是从试点经验演化而来的。现有试点通过自身的实践,表明了在中国碳市场可以顺利运转,将促进全国碳市场的建立。同时试点作为一个信息扩散中心,能够把碳市场概念扩散到周边区域,起到很好的推动作用。

王遥:从主管部门决策意向来看,2016年将试运行独立设计建立的全国碳市场。政策设计者强调推动碳交易试点的主要目标是探索未来全国碳市场的经验,包括平台建设、交易机制、交易品种设计、市场监管与调控等,但并无意把区域碳市场与全国碳市场进行完全连接。其主要原因在于各区域试点的制度设计差异较大,无法实现完全的连接。目前重点要考虑的是,已存在的各区域碳市场如何与拟建中的全国碳市场实现成本最小的对接。

我所希望的建设节奏是从试点扩展到周边区域最后扩展到全国。

唐人虎:期望全国统一碳市能够再快一些,因为试点到2016年就结束了,2016年6月是最后一个履约期,此后试点将失去原有的法律基础,这是一个非常关键的时间节点。

我觉得全国碳市场建设要加快,要释放一个明确的信号,明确全国碳市场在什么时间启动,具体的工作计划和时间进程,以及对试点或非试点区域在全国碳市场中的考虑,这个是目前最值得期待的。

同时,全国碳市场的建设必须按照很确定的、稳定的节奏去建设,让大家看到,2016年市场会启动,不管是以什么形式,会开始运转,试点也会有信心把这个做得更好,同时,非试点也有信心跟上。

问:在全国市场的建立过程中,有哪些问题需要特别注意?

段茂盛:其实全国市场建立会遇到的问题很多试点市场都已经遇到了,而有所不同的是全国市场还需处理中央和地方协调问题。

但最重要的是无论是地方市场还是全国市场,基础工作都一定要做好,分配方式可以创新,但基础数据一定要有,而且要是高质量的。

此外,也要注重人力物力的资源培养储备,尤其是专家和专业机构资源,要大力培养,这些也是基础性的工作。

王遥:从具体实施来说,我认为全国市场的建设有三个问题需要关注。

一是顶层设计过程中的实地调研。在目前“自上而下”设计的碳市场框架下,还缺乏有效的渠道和机制,将控排企业、地方政府以及相关的管理部门在实际碳市场建设工作中遭遇的困境、取得的经验转化为未来碳市场建设完善的依据。建议政策设计者下到各试点市场进行深度调研。

二是区域试点配额的妥善处理。目前各试点均在采取积极措施活跃市场,如吸引自然人和其他投资者进入、配额托管,鼓励控排企业进行交易等,而不论是控排企业,还是其他交易主体均最为关心的是配额在未来是否“有用”,这也是保证交易者能积极活跃在市场,而不是“放一枪就跑”或者“零交易仅供履约”。由于各试点存在潜在的配额供给过剩问题,剩余配额未必能在2016年全国碳市场启动前消化,为此就要很好地处理区域试点配额。

可以采取的方式:第一,政府回购;第二,平稳过渡为全国市场配额,而换算价值是关键;第三,构建多层次碳市场,允许区域市场的存在,继续在区域市场交易。

三是市场风险的识别和监控。由于全国碳交易体系涉及行业和地区广泛,其风险识别难度很大,将对市场调控带来很大困难。建议全国碳市场开发市场监控平台,作为政府宏观调控的技术支撑系统,市场监控平台与电子登记簿的不同之处是,电子登记薄为静态产权记录系统,不具备市场跟踪和监控能力,监控平台要监督市场的交易活动,价格波动情况,配额流动情况,市场违规行为等,其功能主要是为管理者提供风险防控、宏观调控与市场管理的技术支持。

唐人虎:在全国市场建设过程中,地方以及相关部门之间的平衡是需要注意的问题。因为企业参与碳交易、控制碳排放会涉及多个部门之间的联动,需要跨部门之间的信息分享,以及协调与配合。

把脉2015年中国碳市场

问:对于即将到来的2015年,碳市场有何关注点?

段茂盛:还是看全国市场的进展如何,碳市场体系建设工作有哪些进展,相信试点的创新也会继续涌现,值得关注。

王遥:一是关注碳市场风险,尤其是政策风险,在全国碳交易管理办法出台后,相应细则也将陆续出台。区域碳试点未来的角色以及如何与全国碳市场对接,存在着很大的政策不确定性。二则是碳金融发展,随着全国碳市场的建设,一系列创新碳金融产品,例如碳资产质押贷款、碳债券、碳保险、碳信托、碳衍生品等,将逐渐崭露头角。

唐人虎:我觉得除了要关注7个试点,还要关注非试点地区的参与度,特别是非试点企业的参与度,这个是最难的。

第二,要更多的关注新的现象的发生,比如交易标的物中期货的问题,一个统一的交易平台的问题,都是值得关注的。

第三,试点与全国统一碳市的衔接,试点纳入全国统一碳市的时间还没有完全明确,目标是试点结束后,顺利过渡到全国碳市,但如果全国碳市因某种原因拖延,那么试点还是要运行。

而且,全国碳市启动以后,因为试点有些行业是全国碳市现阶段无法覆盖的,比如深圳试点正在研究的交通领域碳排放,国家没有,它独有,那么它要不要继续运行,以保障排放控制。

第四,统一标的物,现在7个试点是同类不同量、同量不同质。各试点要求不一样、制度不一样、技术不一样、企业不一样、行业不一样,导致产生的CO2涵义也不一样。

未来1吨CO2是要在全国通用的,这样才能形成跨区域的碳市场。谁能够迅速把本地1吨CO2变成国家的1吨CO2,谁就能够迅速扩张。试点地区已有标准和规则需要有一个调整的过程,非试点地区没有,可以吸取试点的经验、队伍、系统、管理,在此方面,也可能会存在非试点地区弯道超车的情况。