随着全球能源结构重塑与电力市场化改革提速,海外储能市场进入爆发期。截至2025年6月,中国企业在海外规划电芯产能共计 787.5 GWh,已投运产能约 50 GWh。若按当前扩能节奏测算,2026–2028年将迎来海外产能集中投产期。预计到2030年,中资企业在海外的实际投运电芯产能将超过300 GWh。

然而,在国际竞争加剧与监管体系趋严的背景下,储能“出海”已不再是单一产品的出口行为,而是对企业综合能力的全面检验。从标准适配到本地审批,从政策博弈到环境适应,再到售后保障,企业正经历从“输出产品”向“输出体系”的深入转型。基于上述背景,主要面临以下五大挑战:

挑战一、标准多元化拖慢出海节奏

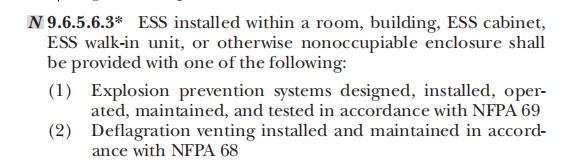

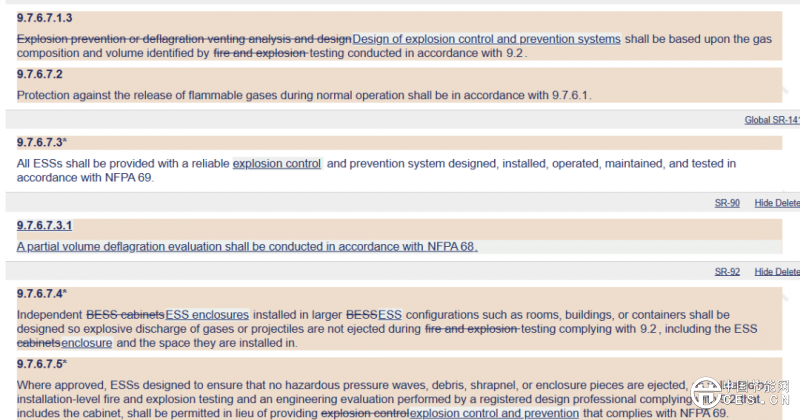

全球储能认证体系高度分散,标准频繁迭代,合规门槛不断抬升。欧洲市场主要适用 EN 50604、RoHS、REACH 等法规,北美则聚焦 NFPA 855、UL 9540 与 UL 9540A;东南亚和中东等地区亦各有技术规范及准入要求。例如,在美国虽已有多数州执行 NFPA 855(2023版),但采纳进度参差不齐;2026版草案公布,新增消防联动响应和结构热稳定性要求,但其在各州的落地节奏仍存差异,进一步加剧了企业合规的不确定性与成本压力。

(NFPA 855 2023版节选)

(NFPA 855 2026版草案节选)

这一趋势已对企业造成实质性冲击。部分企业在北美户储项目中,因标准更新被要求补做UL 9540A测试,然而,实验结果未通过审核,导致原有库存产品滞留美国仓库无法出货,客户流失,最终造成直接经济损失超过千万元。面对全球标准演进带来的不确定性,企业应建立动态标准追踪体系,并与国际认证机构保持长期协作,以提升法规响应速度和合规部署能力,从而为产品开发与业务转型提供支撑。

挑战二、本地审批成为落地隐形门槛

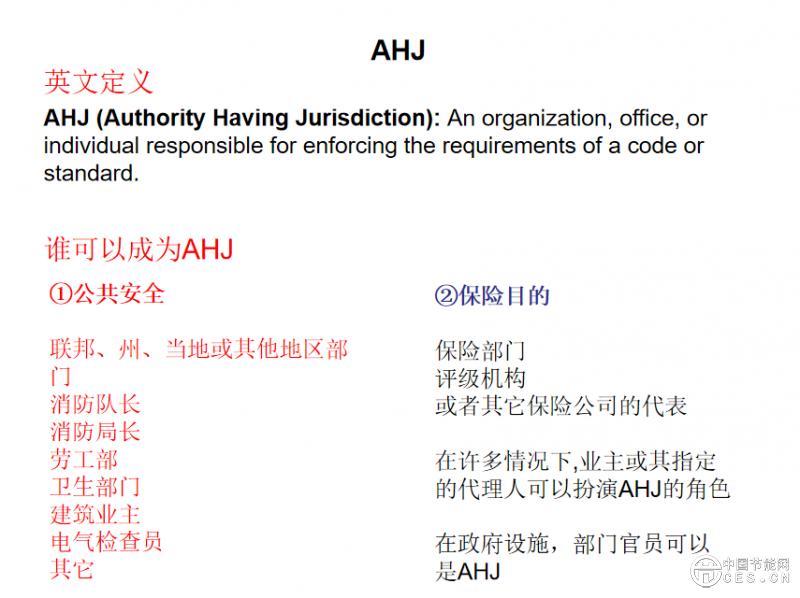

除标准认证外,地方政府及监管机构(AHJ)在储能系统落地过程中拥有广泛裁量权,审批流程复杂、周期不一,成为实际部署的隐形门槛。

例如,在美国加州,根据CSFM与《加州建筑规范》(Title 24),超过20 kWh(住宅)或600 kWh(商业)的储能系统必须提交详尽资料供AHJ审批,包括设计图、系统布局与消防方案等,即便取得UL认证,未完成本地注册与审批,依旧无法获准安装。

澳大利亚维多利亚州和新南威尔士州则要求提交详细的火灾安全评估(Fire Safety Study),内容包括灭火联动逻辑、电池热失控处置等,审批周期长达数月,加之语言、图纸理解、跨时区沟通等“软性障碍”,进一步拉长项目周期,增加协调成本。因此,打造具备法规理解、工程背景与语言能力的本地合规团队,正成为储能项目成功落地的关键保障。

挑战三、政策波动加剧交付压力

2025年7月1日,美国参议院通过经修订的《One Big Beautiful Bill Act(H.R. 1)》;7月3日,众议院以218比214的票数通过最终版法案。该法案将原定于2032年的能源税收激励窗口一次性收口至2028年;自2026年1月1日起,使用“受关注外国实体”(Foreign Entities of Concern,如中、俄等国相关企业)组件或关键材料的项目,将被取消抵免。上述变化加速了储能项目集中部署,推动市场进入“抢装期”。

与此同时,美国对中国产品的关税政策剧烈波动。2025年4月,美国贸易代表办公室(USTR)临时将中国产储能核心部件的关税由25%上调至145%;5月中旬虽降至30%并设立90天观察期,但频繁波动已扰乱企业产能布局与交付节奏。

以北美和欧洲市场为例,中型储能项目从合同签订到并网,交付周期通常为24~36个月;在审批高效或规模较小的情况下,可缩至18~24个月。但部分项目因关税突变被迫更换消防及关键配套部件,替代型号不兼容,导致集成测试失败、交付受阻,直接损失逾百万美元。为此,企业需构建灵活的全球供应链网络;提前布局关键部件库存并设立海外备货节点;建立关税及其他政策动态监测与应对机制,以提升交付韧性、抵御外部风险。

挑战四、极端环境暴露设备适配短板

海外储能系统常部署于户外极端环境,包括直射阳光下箱体表面温度超过60 °C、强沙尘、高湿度、高海拔和低气压等多重考验。目前主流建筑场景专用的消防与监测设备难以兼顾这些复合工况,性能瓶颈日益凸显。

实验室模拟测试显示,当空气中悬浮颗粒浓度超过 1 g/m³ 时,光电和离子式火灾探测器的误报率明显上升。菲律宾沿海电站在台风季节,由于通讯模块防护等级不足,曾出现多次误动作;南美高原项目若不通过 IEC 60068-2-13(低气压试验)和 IEC 60068-2-30(高温高湿试验),则可能出现绝缘失效或系统不稳定情况。虽然 ISO 9001 为质量管理提供了基本框架,但针对“高温+沙尘+高湿+高海拔”复合工况的专项认证尚未形成,这一空白增加了设备选型和现场验证的难度。

挑战五、售后服务成为能力分水岭

储能系统投入运行后,长期稳定性不仅取决于产品设计和制造,还取决于本地化运维能力。多国对运维资质有严格规定,部分地区仅认可注册服务机构;由于各地合规标准存在差异,常需在现场进行整改或重新认证。这意味着,企业在海外市场的竞争力,很大程度上取决于能否建立覆盖资质认证、技术支持和快速响应的本地服务网络。

以英国为例,当地明确规定,储能系统的维护工作必须由具备专业培训资质的技术人员执行。即便企业已设立本地服务网点,若人员未取得认证资质,仍不得开展维保作业。更关键的是,海外运维成本远超预期。例如,在某英国项目中,仅更换一只价值不足200元的烟感器,实际运维费用却高达2000英镑。此类案例正加速推动企业从传统“交钥匙”交付,转向覆盖设计、交付与运维全流程的“全生命周期”服务体系。

储能出海,已从价格与规模竞争,转向体系能力的全面较量。标准适配、合规响应、环境适应、交付稳定与服务保障,正成为全球实战的核心考题。面对多重挑战,企业唯有打通“研、产、供、服”全链条,构建全球协同体系,方能将规模优势转化为持续竞争力。在能源转型浪潮中,那些率先完成“从卖产品到卖体系”转型的中国企业,正从参与者走向规则塑造者。

针对上述挑战与困局,后续将持续系统梳理关键应对路径,提出可行方案,发布深度文章,为行业实践提供参考,敬请关注。