在电力供应紧张时进行电力体制改革的风险较高,而在电力供应过剩时,则是推动改革的好时机。美国在1970年代末期发电产能严重过剩,电价却不断上涨,因此成为美国联邦政府推动电力事业管制政策改革的好时机,希望借由改革开放、引进竞争,以提高电力产业的经营效率。在这段期间,影响最深远的电力体制改革就是1978年的公共事业管制政策法(Public Utility Regulatory Policies Act)。

大约在1985年之后,美国的电力产业发生了结构性的大转变,这场变革,奠定了美国后来能源体系朝向低碳发展的基础。以下介绍这场电力产业结构的拐点,以及在此一时期启动的电力体制改革,并讨论中国投资者与政策制定者可以从这段美国的历史经验得到的启示。

文/杨启仁(现任职于美国杜克大学、国际能源与环境政策专家)

电力结构的拐点

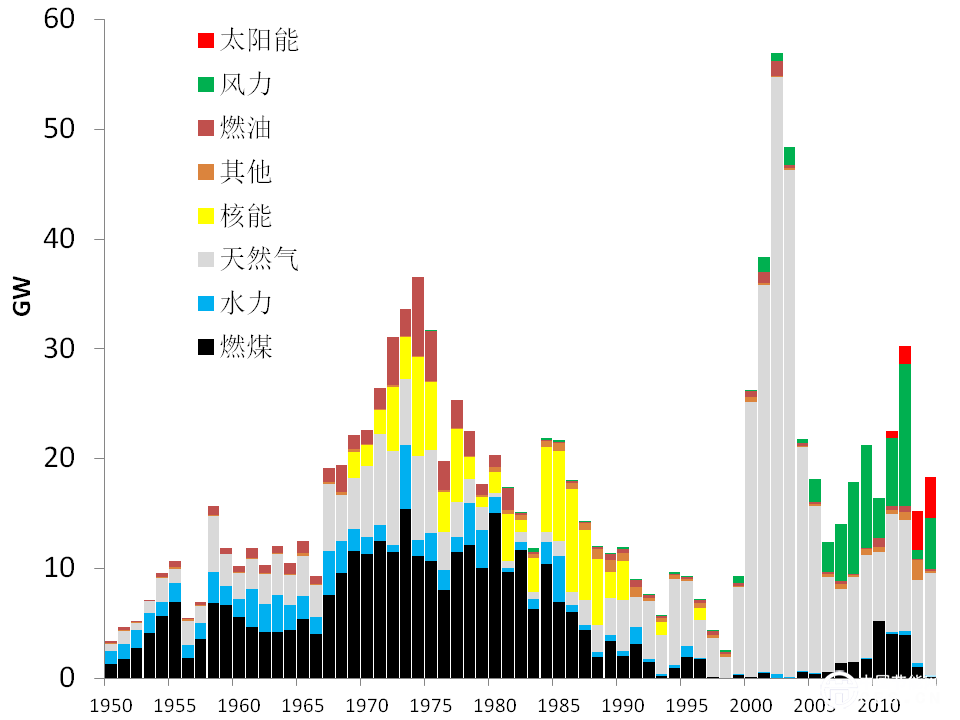

图一 美国历年新增电力装机容量(依能源种类区分)

图一所示,在1985年以前美国每年新增的发电机组容量中,一直都是以燃煤的火电机组站为主力。但是在1985年以後,美国燃煤发电的发展急剧萎缩,从此以后几乎一蹶不振。而天然气发电开始崛起,到了2000年之后,天然气发电在新增的发电装机容量里占据了压倒性的多数,而2005年以后风力发电开始迅速成长,开始成为主流的发电技术之一。2011年开始,太阳能发电开始出现显着性的成长。燃煤发电虽然在2007年到2013年间有小幅度的复苏,但是在也无法回到1985年以前的那样的市场份额。

我们可以非常清楚的看出这个大拐点。但在当美国的产业界、学术界、还是政府部门,没人预料到美国电力业发展会出现如此的一个大转弯。从第二次世界大战结束后,到1973年第一次石油危机发生之前,国际原油实质(经通货膨胀调整)价格大致保持长期稳定下跌的趋势,许多原本使用煤炭的产业逐渐改用石油,造成煤炭价格也随之不断下跌,煤炭产业全面萧条,虽然美国政府推动了许多煤炭业纾困方案,但是都无法扭转煤炭业的颓势。在能源价格长期低迷超过二十年的期间,美国经济持续高速成长,美国的电力需求成长率都是保持在每年大约7%左右的成长率。

1970年美国联邦电力委员会(Federal Power Commission)进行了一场全国电力普查并做出了电力需求成长预测:美国全国电力需求将在1980年达到3.08 万亿千瓦小时,并且到1990年将达到5.8 万亿千瓦小时。这个由美国全国专家学者共同讨论决议做出的预测值,现在经由与历史资料比对,可以看出当时对1980年的电力需求高估了35%,而对1990年的电力需求则高估了91%(图二)。

图二 美国联邦电力委员会1970年所作长期电力需求预测与实际值比较

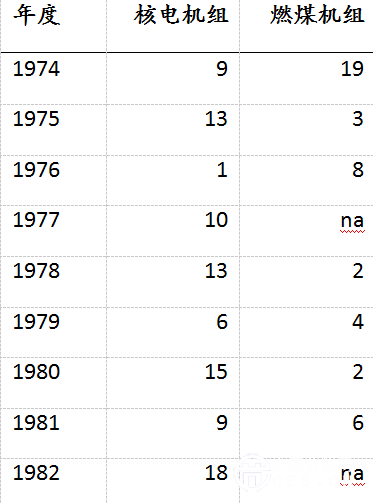

图二可以看出美国能源需求的成长:从1950年到1974年左右大约符合一个完美的成长曲线,然而在大约1974到1975年附近出现了一个小小的拐弯。美国的能源产业界,因为当时忽略了这个小小的拐点,持续按照先前错误的成长曲线预测值进行投资规划,结果造成整个发电业都出现严重的产能过剩,甚至到了濒临崩溃的程度。从1974年开始,许多原本兴建中或规划中的核电机组与燃煤发电机组都因电力需求不足而陆续取消(表一)。

表一 取消的核电与燃煤发电机组数

从二十世纪初一直到1970年代以前长达70年的期间里,美国的发电成本大致呈现缓步下降的趋势,当时美国还没有进行电力市场化改革,由于电力的供应具有自然垄断的性质,美国各州政府都设有公共事业委员会来对当地的电价进行管制,一般都是根据成本加成法来规范电价。在1970年代之前,发电成本逐步下降,所以不管是政府、电力公司、消费者都是皆大欢喜。每隔几年电力公司会因为获利超过法律规定的上限,而向政府提出调降电价的申请,政府当然欣然同意,而消费者也乐意接受越来越便宜的电价。

1973年中东的阿拉伯国家对美国实施石油禁运,国际原油价格大涨,美国的电力公司跟投资业界普遍认为油价上涨会加强煤炭与核能的竞争力,使得许多原本使用石油作为能源的产业转向用电,因此加速规划兴建更多的发电厂。结果事与愿违,石油危机造成全球经济萧条,美国更是首当其冲,而经济成长减速造成用电需求成长也减速。新建了许多的电厂,却没有足够的电力需求来使用这些电厂生产的电能。

由于新建电厂需要大量的资金投入,不论完工后的电厂产能可不可以有效运用,这些为了建厂所借的贷款利息都还是要付,本金也要在一定期限内归还。于是随着过剩产能越来越多,电力公司的财务负担就越来越沈重。过剩产能造成电力公司成本提高,于是电力公司向州政府申请提高电价,但是政府的公共事业委员会有时却认为这样的成本上升是因为电力公司的错误规划所造成,所以不同意把这些过剩产能的投资纳入成本转嫁给消费者。在上个世纪70年代,美国大约有40%的电价上涨申请被政府否决。成本上升,政府却不准涨价,于是有不少电力公司开始出现财务危机,甚至到达必须进行破产重组的严重程度。

这场美国发电业的泡沫化历史,对于美国电力产业的投资逻辑也造成重大的冲击:在发电业泡沫化之后,电力公司在电力需求成长前景不明的新常态下,如果贸然投资兴建大型电站,而建成之后因为需求不足而使产能无法充分利用,反而会造成沉重的财务负担。

天然气发电厂因为资金需求低、建厂周期短,虽然燃料成本较高,但是由於产能可以充分利用,反而比产能无法充分利用的大型燃煤电站或核电站更具有竞争力。因此在本世纪初期,即使是在天然气价格高涨的时候,美国的发电业仍然宁愿建设天然气发电。而风电的大发展也跟此有关,因为风力发电机可以很有弹性的逐步增加装机数量,而不像燃煤发电与核电厂一次就必须要建设至少600MW甚至1GW的发电容量。在电力需求成长前景不明的新常态下,大型电站因为资金需求过高而且建厂周期过长,使得投资者财务运作无法灵活调度,因而丧失竞争力。

由于电力供应业具有自然垄断的特质,使得这个行业不容易借由市场机制中的竞争与淘汰来提升效率。而电力供应与民生息息相关,所以各国政府在考虑对电力行业的管制与改革时也必须格外谨慎,以免造成电价暴涨或是大规模停电等意外结果。

电力体制的拐点

1978年公用事业管制政策法:

美国1978年公共事业管制政策法的重点在于开放上游发电业的竞争,主要作法是强制要求公共事业电力公司必须向使用废热发电和可再生能源技术发电的合格电厂(qualified facility)购买电力,而且购买价要反应该公共事业使用自有电厂提供电力时的可避免成本(avoided cost) 。

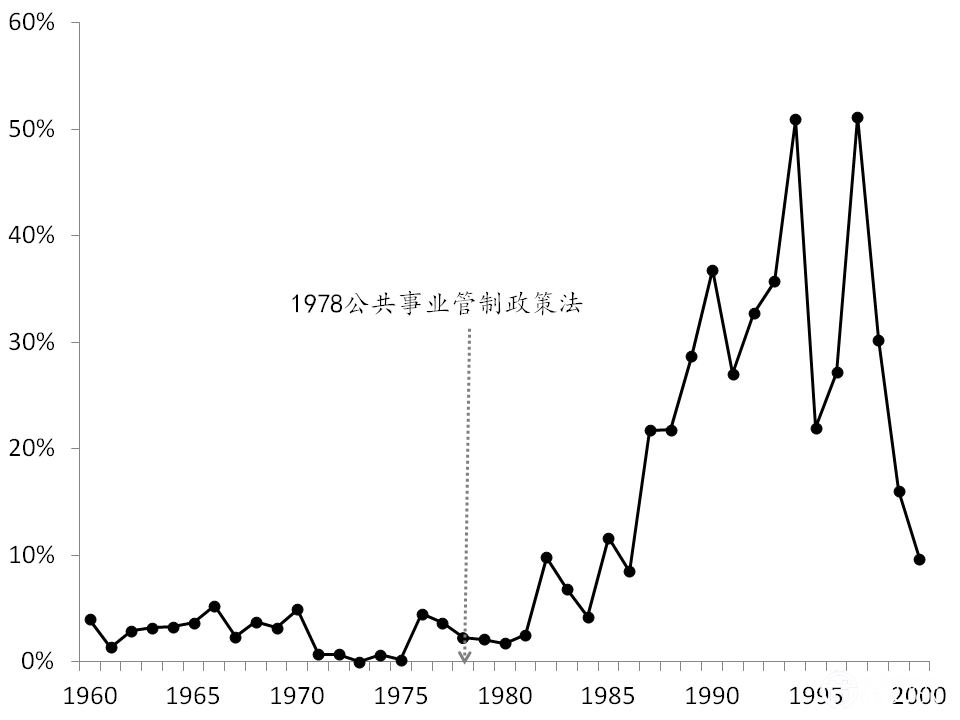

1978年公共事业管制政策法强制要求具有垄断地位的公共事业电力公司向非公用事业发电业者(non-utility power generator)以公平的价格购电来减少工业中的能源浪费,因此可以有效提高整个经济体的能源利用效率。这个法案的通过,促成了美国许多远本不能从事发电业务的产业开始积极投资利用废热与废蒸气进行热电联产,因此热电联产产业从此蓬勃发展,到了1990年代中期,每年新增的电力装机容量中,有大约三分之一都是热电联产的机组(图三)。

图三 美国历年热电联产装机容量占全年电力装机容量比例

1978年公共事业管制政策法的另一个效果是促成了小型分布式可再生能源的产业化。加州、纽约、新英格兰地区各州等地的州政府更进一步将环境因素纳入电力供应成本的计算之中,而促使小型的可再生能源发电业者可以在电力产业中逐渐占有一席之地。

从政治层面来说,1978年公共事业管制政策法还造成了独立发电业者(independent power generator)的兴起,并逐渐形成一个可以与垄断性公共事业相抗衡的政治利益集团。这个新的政治利益团体的崛起,使得垄断性公共事业不再能挟持电力体制改革的进程,而为美国在1990年代继续推动电力市场化改革奠定了政治基础。

对中国的启示

美国电力产业与电力体制的转型经验对当今中国有以下几点启示:

对能源投资者的启示:

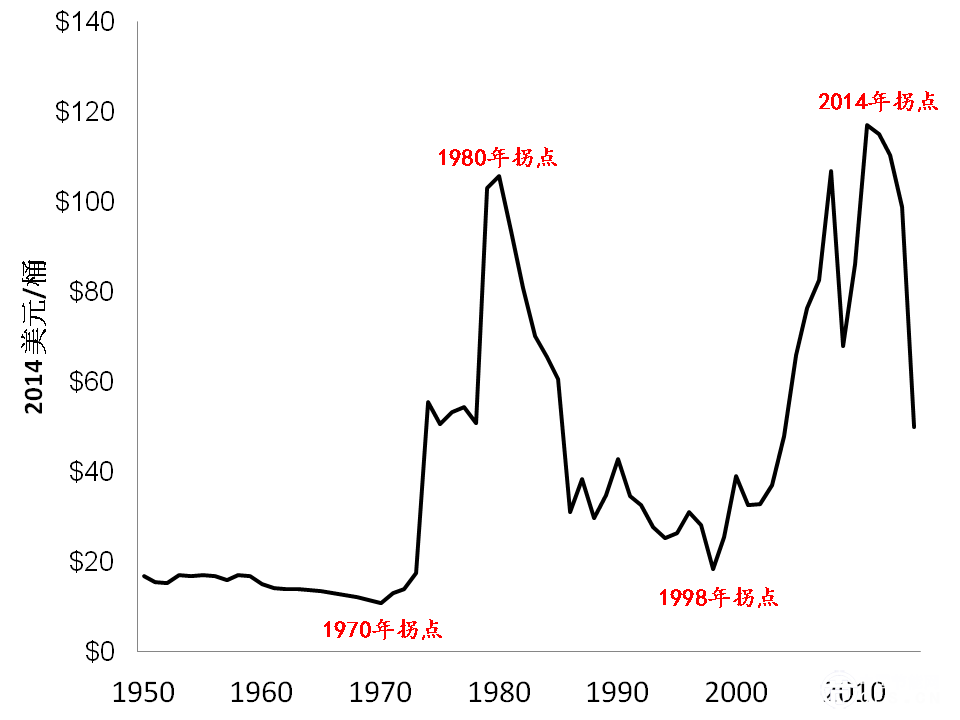

从长期历史趋势来看,世界能源价格大致呈现周期性起伏(图四),1970年以前世界实质(依物价指数调整后)油价大致呈现缓慢下降的趋势,1970年是一个拐点,之後10年间油价快速上涨,1980年是另一个拐点,之后18年间油价大至持续下跌走势,1998年又是一个拐点,之后上升期持续了16年。从目前的种种趋势来看,2014年很可能又是一个世界能源价格的大拐点。从历史经验上来看,每一个上升或下降期,大约都长达十年以上。

图四 国际原油价格长期走势

大型电厂或是大型煤化工项目这类规划周期较长,且需要巨大的资金投入的项目,在全球能源大局势发生逆转时,投资者的反应速度对于公司的命运有关键性的影响。从开始规划项目就必须支出相关的费用,一旦开工建厂,费用开支更会快速累积。十年内可能不具经济效益的过剩产能越早取消,损失就越小。

对于长达十年以上的产业规划,必须把技术发展的世代交替考虑进去。

在1980年以前,燃气涡轮发电机的技术还未成熟,当时燃煤发电是最主流的发电技术。1980年到1998年发电业长期萧条,各式发电技术的新装机容量都很少,主要的发展方向在於利用废热回收做热电联产。这种小型热电联产的发电机组大多数采用天然气为辅助燃料。到了1998年以後,美国发电业开始复苏,但是燃煤发电却没有复苏,因为此时燃气发电技术已经成熟,燃煤发电已不再具有竞争力。直到2008年到2012年间,燃煤发电才有小幅度的复苏,但成长幅度仍然远远比不上燃气发电与风力发电(图一)。从2005年开始,风力发电出现爆发性的成长,随着风力发电成本在数十年间逐渐下降的结果,近年来风力发电的平均成本已经普遍低于燃煤发电。而且风电相对于煤电的成本优势预期在未来还将持续扩大。

近年来开始出现的另一个能源技术重大变革是光伏发电的规模化发展,以及光伏发电成本的急速下降。预期在未来十年之内光伏发电的成本很有可能也会对于燃煤。

在全球朝向低碳发展的大趋势下,煤炭产业的长期逐步减产委缩是必然的趋势。然而既有的煤炭产业与利益团体一定不愿意接受这样长期衰退的命运。如果投资者盲目把资金投向夕阳产业,只会让自己骑虎难下,在亏损之中越陷越深。

中国的风力发电近年来也呈现爆发性的成长,而且发电成本也极具竞争力。而中国近年来积极建设抽水蓄能电站,预计在2018年中国就会超越日本成为全世界抽水蓄能装机容量最大的国家,而规划中到2025年中国全国抽水蓄能装机容量将达到约一亿千瓦。届时可再生能源电力储存与调峰问题可以得到有效的解决。一旦可再生能源兼具了成本与环保优势,又解决了储存与调峰问题,其在总发电量中的比例将可无限制的提升。此外中国的核电发展也在逐步扩大规模,由于核电站与燃煤电站在电力系统中都属于基载电源,彼此具有高度的替代性,核电的发展也必然将挤压燃煤发电的生存空间。由各方面的趋势综合判断,目前还在规划中的燃煤电站,若是继续投入建设,未来完工后的面临的处境也许是持续亏损直到淘汰。

对政策制定者的启示

诺贝尔经济学奖得主乔治˙斯蒂格勒(George Stigler)提出了规制俘虏理论(regulatory capture),指出政府某一机构所主管的产业中如果存在着具有垄断性的利益团体,那么这个政府的管制机构就很容易被这个利益团体所「俘虏」而制定出有利于特定利益团体,却不利于全民福祉的政策。中国电力体制改革已经很明显的出现了规制俘虏的情形。

美国1978年公共事业管制政策法,利用了当时的改革时机,借由立法强制开放市场,不但因此提升国家整体的能源效率,催生新科技与新产业,也借此发展出可与垄断行业相抗衡的新利益团体,使得后续的电力体制改革得以循序推进。中国的政策制定者可以参考美国的经验,以政治决策强制开放市场来打破垄断,再借助市场开放发展出来的新兴产业作为进一步改革开放的动力,循序渐进完成电力体制的市场化改革。

此外,美国政府曾耗费巨资推动振兴煤炭产业的示范项目,结果都是徒劳无功。中国政府在实施限煤政策时,应该要配合的是辅导煤炭产业逐渐缩小产能,而在原本产煤地区的规划转向发展非煤产业,而不是试图延长煤炭产业链,把单一的夕阳产业延伸成为一长串的夕阳产业链。

煤化工的主要产品,不管是煤制油、煤制气、煤制甲醇、煤制烯烃,受限于国际油气价格低迷的大环境,未来长期都将处于供给过剩、价格低迷的局面。由于煤化工的制程复杂而且污染难以处理,与相同产品与产量的天然气化工与石油化工相比,煤化工的建厂资金往往要高出数倍。因此,借着高额资金投注来延长煤炭产业链,结果只会扩大亏损。与其把资金投入产能已经过剩的煤炭相关产业,还不如用来转型发展其他的产业。美国的煤制油气示范项目的发展历史,可以说就是一部政府浪费的历史,中国的政策制定者应该吸取美国的教训,避免重蹈覆辙。